長野県塩尻市楢川地区は、本州と長野県のほぼ中心に位置する塩尻市の南西部に位置し、信濃川水系の上流奈良井川の清流と緑豊かな自然に包まれた地域です。古くから中山道の街道沿いに街並みが形成され、今もなお往時の面影をよくとどめています。また、街道文化と共に伝わり発展してきた伝統工芸木曽漆器の主要産地としても広く知られています。

学校の歴史を遡ると、明治6年に奈良井の大宝寺に名義学校が置かれたのが始まりで、旧楢川小学校は、昭和15年に旧校舎が現在の平沢母沢地区(神矢島)に開校しました。その後、幾多の変遷を経て平成18年には贄川小学校と楢川小学校が統合し、木曽楢川小学校となりました。そして、令和4年4月、ひとつの学校に義務教育年齢の1年生から9年生までが在籍する「楢川小中学校」がここに開校いたしました。開校した義務教育学校では、1年生から9年生までの子どもたちが同じ校舎で学校生活を過ごすなかで、「楢川から未来にはばたく」を学校教育目標に掲げ、子どもたちを育成していきます。

豊かな自然環境や伝統産業に恵まれ、小規模校だからこそできる特色や、地域とともに先人の知恵と歴史に学び、未来に向かって大きな一歩を踏み出していく楢川小中学校の魅力を紹介します。

楢川から未来にはばたく

輝く夢を携えて・気魄に燃えて

楢川の学びを支える3つのK「教育方針」

感じる

切磋琢磨し、多様性を包みこむ豊かな心 〇地域を知り、学びの基礎を習得します。

語り合う

協働し、未来の自分を想像しようとする力 〇地域と協働し、自ら問いをみつけ、対話的に学ぶ態度を習得します。

考える

自ら問いを持ち、主体的に探究する力 〇地域とかかわり、自ら学ぶ態度、方法を習得します。

楢川小中学校で学ぶ 特色ある教育

・外国語・国際交流活動

・ICTを活用した学習

・少人数を生かした学習

・9年生を生かした専科・ティームティーチング

・たてわり・交流活動

ふるさと楢川に学ぶ

・漆器産業(モノづくり)

・観光(宿場町)産業

・コミュニティ

・文化、自然、歴史

学び舎は檜の校舎

ランチルームでの学校給食

ふるさと漆器学習

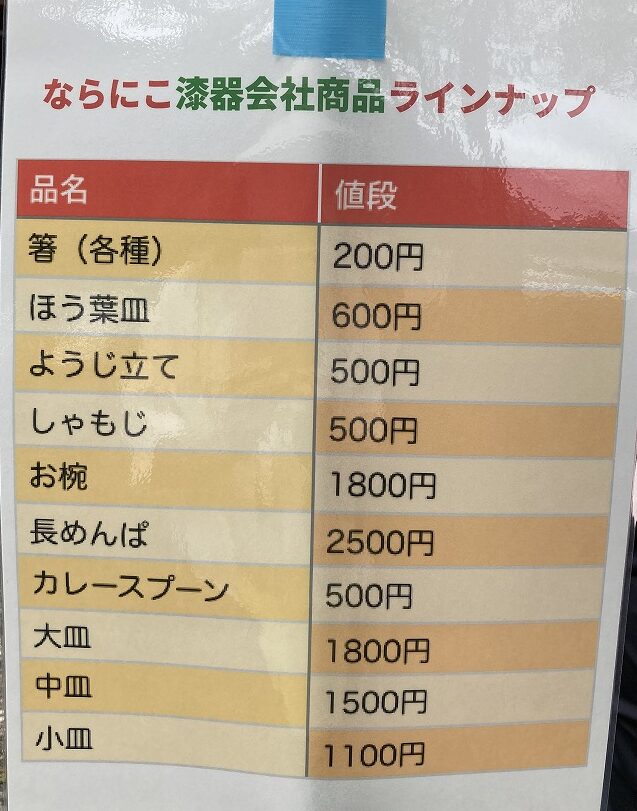

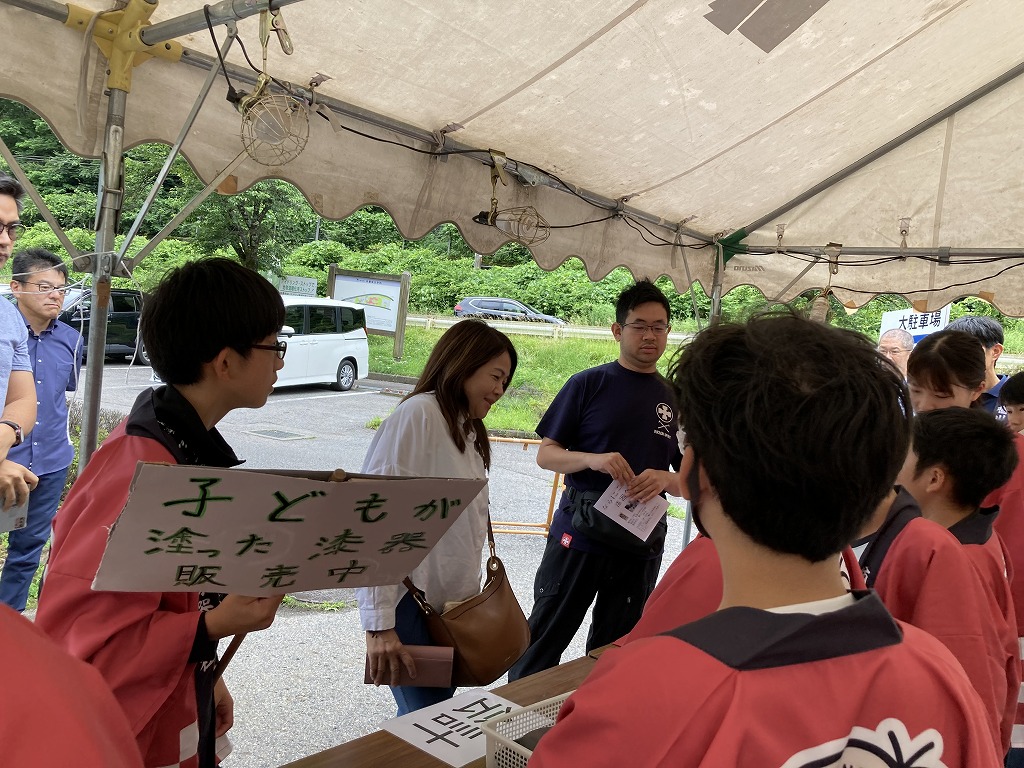

全国に先駆け産業教育として昭和52年から脈々と受け継がれる伝統工芸木曽漆器の魅力を学び、発信する特色ある教育活動です。3年生から毎年実施することで伝統文化、産業を誇りに思い、地域に愛着を抱く機会となっています。また6年生になると子ども会社「ならにこ漆器会社」を立ち上げて活動するという新たな挑戦を行い、その活躍はマスメディアにも幾度となく取り上げられています。子どもたちは地域の方々との交流や様々な活動を通じて地域と共に育っていきます。

ならにこ漆器会社

ならにこ漆器会社は令和3年度(2021)の6年生が設立しました。令和4年度は2代目ならにこ漆器会社として頑張っています。

ふるさと漆器学習で地域の伝統工芸士の方々に指導してもらいながら漆塗りを実際に体験し、自分たちで塗った漆器製品の販売活動を通じて漆器の素晴らしさの伝え方を考えたり、お客さんとの関わり方を学んでいます。

ならかわ大学

楢川小中学校の総合的な学習の時間「ならかわ大学」では、地域の「人」、「もの」、「こと」と関わることで地域の歴史や文化を支える人々の思いやスキルに関心を持ち、地域と共に歩むために自分がどうあるべきか自ら問うていく学習を行っています。この学習を通して表現への意欲やスキルが高まり、楢川地域への思いや考察、自己のあるべき姿についての問いが深まっていくことをねらいとしています。

大自然を生かした特色ある学び

川中に学ぶ

身近にあるけど身近に感じていない川。川にはどんな役割があるのか?どんな生き物がいるのか?どこが危険なのか?などを体験を通して学びます。

林中に学ぶ

豊かな自然に囲まれた楢川地区には山林も身近にたくさんあります。昔の人はどうやって火を起こしていたのか?人と火のかかわりなど体験を通じて学びます。

地域とともにある(コミュニティ・スクール)

楢川小中学校は、学校と地域(学校運営協議会と地域教育協議会)が一つになって、1年生から9年生を育てる仕組みを持った地域と共にある「コミュニティ・スクール」の学校です。この仕組みを活用し、地域の特色を最大限に活かす教育活動を行います。

地域の方の協力で浴衣&甚平作り体験

コミスク FESTA 2022 in 楢川

生活科(1・2年生)および「ならかわ大学(地域を学ぶ総合的な学習の時間)」(3から9年生)がコミスクFESTA 2022 in 楢川(楢輝祭)において学習発表を行います。

地域との協働で作った手作りのランニングコース

2023年の活動

漆器祭×楢川小中学校

ならにこカフェ

楢川小中学校の前期課程の児童さんが

ランチルームでほうば巻きとお茶でおもてなししてくれました。

丁寧な説明や、オーダーを頑張って覚える姿、こぼさないように真剣に運ぶ様子に

感動して思わずウルウルしてしまうお客様が何人もいらっしゃいました。

心のこもったおもてなしを、ありがとうございました。

カフェへの呼び込み隊

カフェに来てもらえるように、6年生が駐車場や奈良井川の遊歩道で宣伝活動をしてました。

元気いっぱいに明るく声をかけてくれて、笑顔があふれていました。

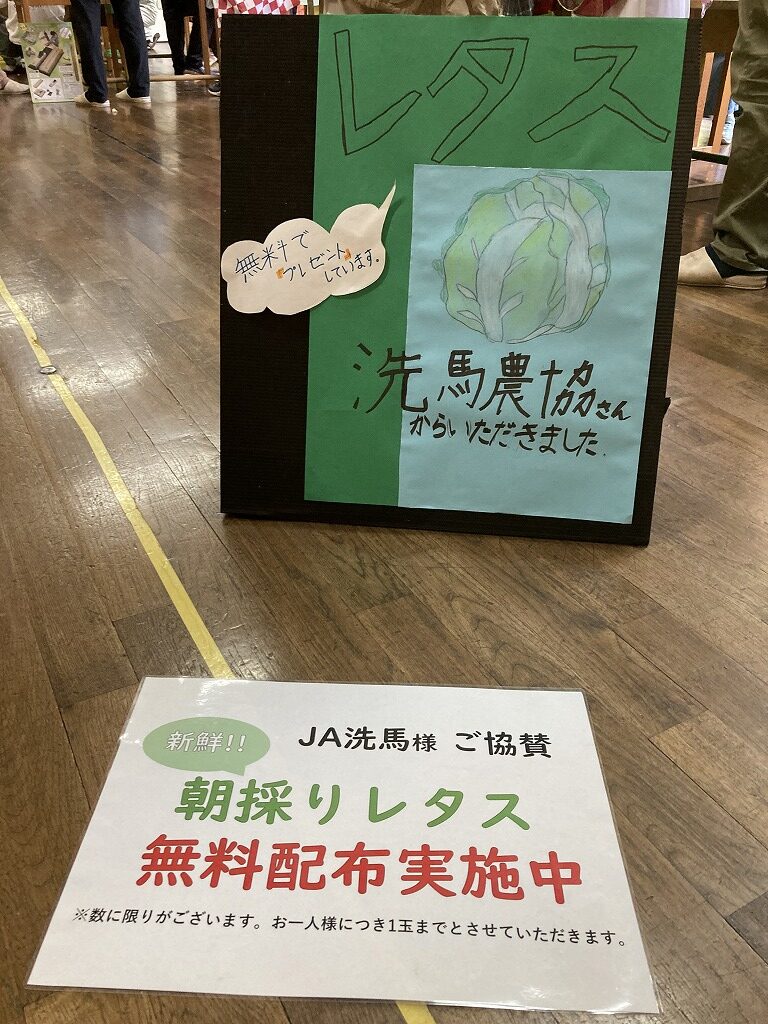

レタスの無料配布

洗馬農協さんのご協力でこんな美味しそうなレタスを無料配布!マリーゴールドの苗も一緒にいただけました。

希望の数を確認して、袋に入れて、…の作業を二人で頑張ってくれていました。

人気で行列ができてました。

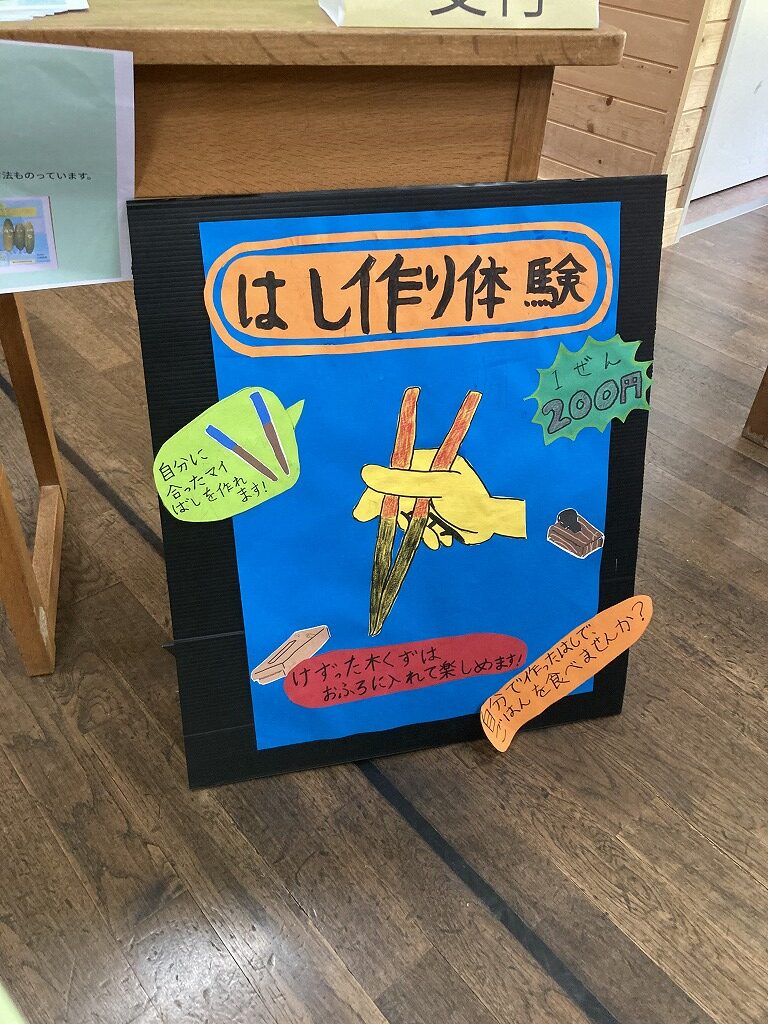

箸の手作り体験

200円で箸も作れちゃう嬉しいコーナーがありました。

作り方は子ども達が丁寧に教えてくれます。

箸づくりキットをご用意くださった酒井産業さんからも助っ人のお兄さんが来てくれました。

皆さん顔つきが真剣です。上手にできたかな?

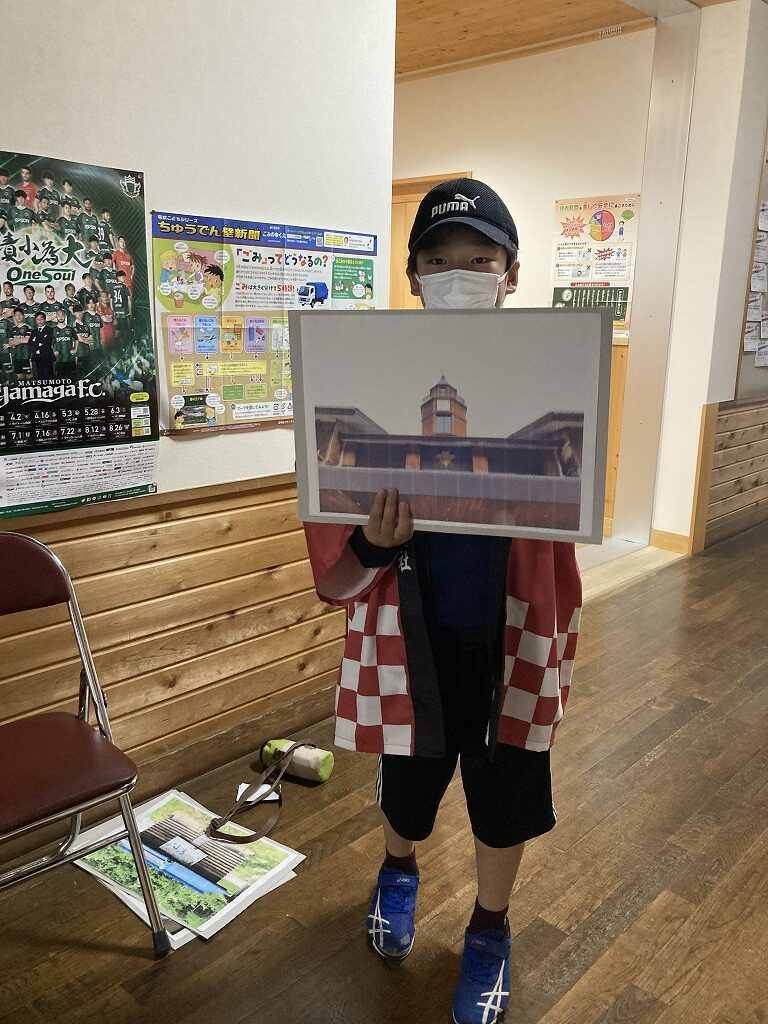

僕たちの学校案内

校内の各所に、学校の好きな場所を紹介してくれる生徒さんが立っていました。

写真を見せながら、校舎のおすすめポイントを説明してくれます。素敵な校舎だね!

児童の太鼓演奏

3年生が地元贄川地区の瑞流太鼓さんに教えてもらった太鼓を披露してくれました。

楽譜を見ないで長い曲をおぼえたり、力強くいい音を出す練習はきっと大変だったでしょう。

心に響く演奏に、皆さん感激していました。とっても上手でした。

ならにこ漆器会社

2023年7月16日 木曽暮らしの工芸館で、楢川小中学校6年生による漆器販売が行われました。

この活動は、地域産業である「木曽漆器」の製作、歴史、文化を学び、その魅力を子ども達の目線で発信し、楢川地域の活性化、地域づくりを、地域の皆さんと子ども達が一緒に盛り上げている活動です。

さあ、開店に向けて準備開始!

10時になりました、いよいよ開店です!

子ども達が企画・準備・製作・販売をすべて行い、実体験に基づく社会の勉強になりました。

どの子も楽しそうで、笑顔がそこら中に溢れていました。接客では、漆器の知識だけでなく、社会で勉強した、地理や産業、歴史の内容を盛り込みながら、お客様に合わせたトークを織り交ぜていて、学校で学んだことをちゃんと生かせているのに驚きました。どの子も積極的に自分から動き、テキパキと働いていました。

地域の方々や先生方に協力してもらった感謝の気持ち、友達と一緒に考えたり助け合えた気持ち、いろんな思い出が、心の宝物になりますね。出店にあたり、ご協力いただいた多くの皆さんに感謝いたします。みなさん、ありがとうございました。

★秋には「3代目と4代目ならにこ漆器会社」による、2学年合同の漆器販売活動が予定されています。

1文字白-01.png)